在国际乒坛近期的一场焦点赛事中,一位世界顶级选手在赛点时刻突发奇招,用脚踢球完成得分,这一举动瞬间引发轩然大波。赛后,该选手公开指责对手多次违规使用隐蔽擦边球,认为裁判存在判罚疏漏。事件迅速成为舆论风暴中心,公众对规则边界、技术革新及体育道德展开激烈辩论。本文将从技术争议、规则漏洞、舆论分化及职业精神四个维度深入剖析这一事件,揭示竞技体育中传统与创新的碰撞,探讨运动公平性如何在动态博弈中实现平衡。

1、技术争议背后的革新困境

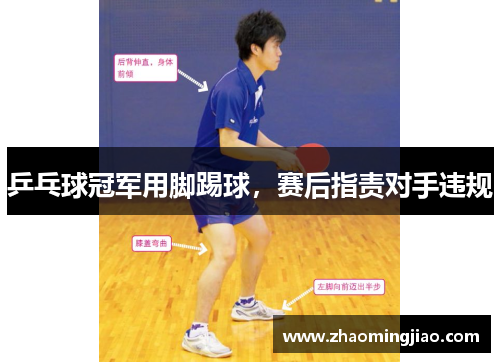

乒乓球运动历来强调手部技巧的极致发挥,而脚部触球的非常规操作打破了传统技术框架。当事冠军在关键分选择以脚代拍,利用对手心理盲区实现得分,这种创新背后是对技术潜能的极致探索。然而,部分专业人士指出,此类操作可能导致比赛重心偏离核心竞技逻辑,甚至诱发无序竞争。

支持者则认为,规则并未明文禁止脚部击球,选手在高压下的临场应变恰恰体现了顶尖运动员的创造力。国际乒联技术委员会前成员分析,类似争议动作实则是运动技术进化的催化剂,历史上许多新打法初期均面临质疑,但最终推动了规则完善与战术升级。

值得注意的是,裁判组在事件发生时并未中断比赛,这一默许态度成为争议发酵的关键。当技术突破遭遇规则空白,运动管理机构必须权衡创新激励与秩序维护的双重需求,及时作出权威性解读。

raybet在线2、规则边界的模糊地带

现行乒乓球竞赛规程对击球部位的规定存在解释空间。规则文本虽明确要求使用球拍击球,但对接触身体其他部位后二次触球的情形缺乏明确界定。涉事选手团队抓住这个漏洞,主张脚部触碰并未形成最终击球动作,而是制造旋转的辅助手段。

裁判专家翻查近二十年判例档案,发现类似情况曾三度出现且判罚结果各异。这种不确定性暴露了规则制定的滞后性,特别是在新材料球拍与动力地板普及的今天,运动轨迹计算愈发复杂,传统判定标准面临严峻挑战。

国际裁判联合会已启动紧急磋商,考虑引入视频回放辅助系统,同时着手修订条款细节。该事件或将成为推动规则革新的重要节点,但如何在保持规则稳定性与适应技术革新间找到平衡,仍是亟待解决的难题。

3、舆论撕裂的多重镜像

社交媒体上关于该事件的讨论呈两极分化态势。传统派观众严厉谴责这种"杂耍式"打法,认为其违背了乒乓球运动的优雅本质;年轻群体则力挺创新,在短视频平台发起#脚踢挑战#话题,播放量迅速突破两亿次。

体育评论界出现立场分野。资深解说员担忧此举可能降低技术门槛,使比赛沦为表演秀;新生代分析师则反驳称,顶级选手的动作控制能力本身就是专业性的体现。这种代际认知差异映射出大众对竞技体育价值取向的深刻变迁。

赞助商群体的反应同样耐人寻味。部分传统品牌紧急撤换相关选手的代言物料,而运动科技公司则趁机推出智能护踝产品,将争议转化为商业机遇。舆论场的多元互动,真实呈现了现代体育与社会文化的复杂共生关系。

4、职业伦理的拷问风暴

当事选手赛后发布会上对对手的尖锐指控,将争议推向了道德维度。其团队出示的多角度慢镜头显示,对手存在三次擦边球争议,主裁判至少两次出现视线遮挡。这种"以暴制暴"的指控策略,引发了对职业体育伦理的深层思考。

体育伦理学家指出,顶级赛事中微米级的边界争议本就是竞技魅力所在,但当选手将技术争议升格为道德指控时,可能对运动公信力造成不可逆伤害。更值得警惕的是,这种相互指责极易形成示范效应,导致后续赛事中申诉滥用的恶性循环。

部分现役选手匿名透露,类似擦边操作在职业圈确非个例,但通常采取赛后技术复盘方式解决。当战术博弈突破职业自律的底线,管理机构亟需建立更透明的判罚沟通机制,维护竞技体育最珍贵的公平内核。

这场看似离奇的赛场争议,实则是竞技体育进化历程的微观缩影。从脚踢球的创新尝试到规则空白的凸显,从舆论场的观念碰撞到职业伦理的深层反思,事件暴露出传统运动在现代性转型中的多维困境。技术革新与规则完善的动态平衡,竞技精神与商业逻辑的博弈交融,在这个典型案例中得到集中展现。

国际乒联已宣布成立特别工作组,着手修订击球规则细则并建立争议动作预警库。这场风波或许终将沉淀为体育史上的一个注脚,但它提出的根本问题——如何在保持运动本质的前提下拥抱创新——仍将持续拷问每个体育项目的未来走向。当技术突破的星光与规则框架的轨道找到新的交汇点,乒乓球运动或将迎来更具生命力的发展篇章。